常田館製糸場の歴史

History

笠原工業に残る製糸工場の遺産は、明治・大正期に隆盛を極め、「蚕都(さんと)」とうたわれた当上田地域の製糸工場に関連する建造物が、セットとして残っていることにその価値が集約されます。

当時全国に遍在し、日本の近代化の原動力となった製糸工場には、直接生産の工場だけでなく、従業員の衣・食・住に加え、文化施設や医療施設までも包括的に備えていましたが、戦後の製糸業の衰退の中でこれらの工場は次々と姿を消していきました。

株式会社 笠原組 上田工場全景(昭和18年大東亜戦争当時)

株式会社 笠原組 上田工場全景(昭和18年大東亜戦争当時)

嘉永5年(1852)諏訪郡平野村(現岡谷市)に生まれた笠原房吉(かさはらふさきち)は、開通したばかりの信越線上田駅に近いこの地に、明治33年(1900)「常田館製糸場(ときだかんせいしじょう)」を創業しました。以来110年余、製糸業の隆盛と衰退のなかで、製糸工場建物は増築・取り壊し・焼失・改築・移転・用途変更等の紆余曲折を経ながら今日に至っています。常田館製糸場においても、かつてあった講堂・劇場や病室は失われてしまっているものの、近代製糸工場の前途の特徴を示す建物群がまとまって残っているのは県内ではここだけとなっています。

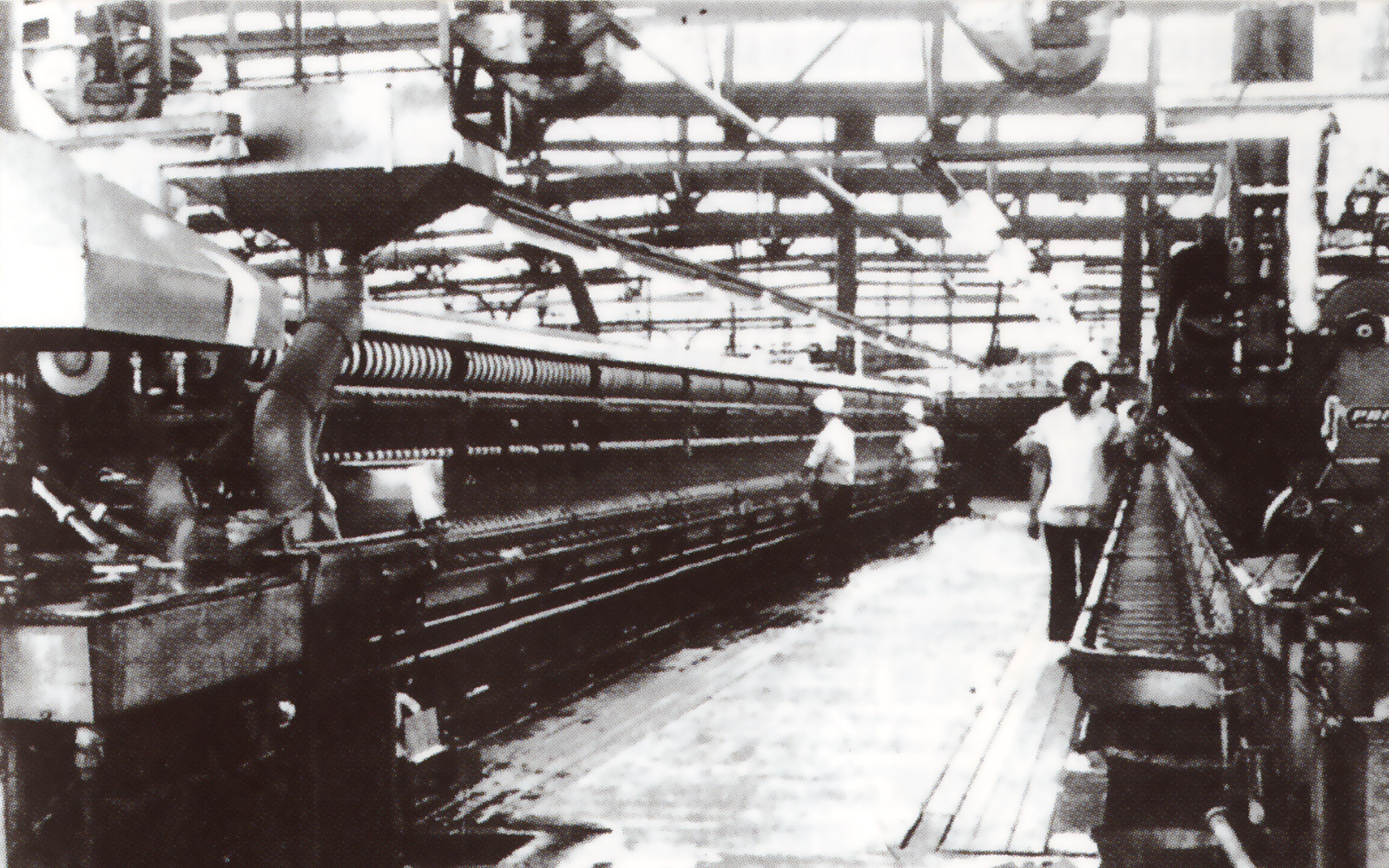

自動操糸工場(昭和43年以降のニッサンデラックス型自動操糸機)

自動操糸工場(昭和43年以降のニッサンデラックス型自動操糸機)

明治以降、日本の生糸は織物のヨコ糸用からタテ糸用、そして最高級の絹靴下用へと品質向上し、輸出世界一の座を占有してきました。生糸の性状は原料繭の影響を直接受け変化します。養蚕家ごとの個性のある少量口から年間を通して均等な生糸を生産する秘密は、温湿度・通風・乾燥・合併・混合・保管管理をしやすくしたことにありました。国内最高層の木造5階建繭倉庫、大正時代末の鉄筋コンクリート5階建て倉庫群などは製糸技術が発達した時代の先人達の工夫と知恵の足跡が歴然と残り、学術的にも貴重な文化遺産です。

施設のあゆみ

- 2016年(平成28年)

- 天皇皇后両陛下行幸啓

- 2013年(平成25年)

- 重文常田館製糸場 公開開始

- 2012年(平成24年)

- 国指定重要文化財「笠原工業旧常田館製糸場施設」登録

- 2012年(平成24年)

- 上田市指定文化財 登録

- 2007年(平成19年)

- 経済産業省認定近代化産業遺産群

- 2000年(平成12年)

- 創立100周年「笠原工業(株)上田工場百年のあゆみ」発刊

- 1996年(平成8年)

- 笠原工業グループ 製糸操業休止

- 1984年(昭和59年)

- 笠原工業上田工場 製糸操業閉止

- 1977年(昭和52年)

- 研磨事業、スチロール事業開始

- 1971年(昭和46年)

- ナイロン撚糸休止

- 1969年(昭和44年)

- コンピュータ加工組立開始

- 1963年(昭和38年)

- 特太自動繰糸機(現存)合理化試験

- 1964年(昭和39年)

- 天皇皇后両陛下行幸啓

- 1962年(昭和37年)

- 社名変更「笠原工業株式会社」

- 1959年(昭和34年)

- ナイロン撚糸加工導入

- 1956年(昭和31年)

- 自動繰糸機導入

- 1948年(昭和23年)

- 社名変更「笠原製糸株式会社」

- 1947年(昭和22年)

- 製糸業に復元

- 1943年(昭和18年)

- 操業休止し軍需工場化

- 1937年(昭和12年)

- 座繰繰糸全廃、多条機移行完了

- 1931年(昭和6年)

- 多条繰糸機 新規導入

- 1926年(大正15年)

- 五階鉄筋繭倉庫 新築

- 1914年(大正3年)

- 繰糸924釜 従業員約2000人

- 1906年(明治39年)

- 洋風事務所(常田館)新築、館主住まう

- 1905年(明治38年)

- 五階繭倉庫 新築

- 1900年(明治33年)

- 小県郡上田町に笠原組常田館製糸場創立。地元実業家小宮山茂衛門氏の働きかけあり。二緒120釜と再繰場備える

- 1888年(明治21年)

- 笠原房吉(初代)下諏訪町平野村自宅にて器械製糸50釜を経営